为何男孩长大后和爸爸越来越不亲了? 很多爸爸在养育过程都做错了

发布日期:2025-07-05 18:00 点击次数:192

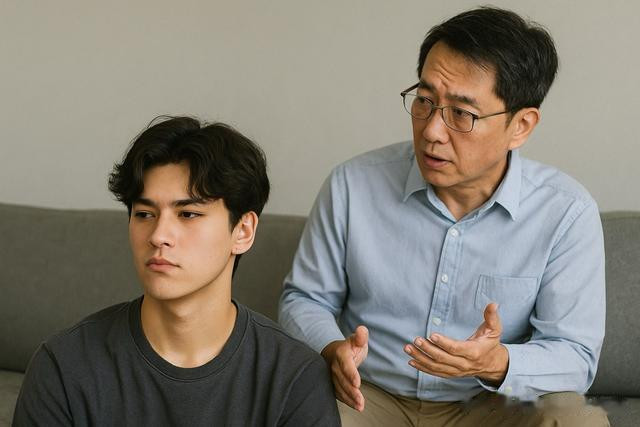

你会发现,很多男孩随着年龄增长,和爸爸的距离悄悄地拉开了。

如果你家孩子和父亲还是很亲密,那是你的幸运,代表你们亲子关系不错。

这篇文章是写给亲子关系疏离的人看的,希望能提醒爸爸们重要的事。

儿子从小时候的“爸爸,我要你陪我玩”到长大后的“爸,你不用来接我”“爸,你好烦”。

这变化不是一朝一夕造成的,也不是青春期3个字就能解释。

其实,男孩与父亲的疏远,源自于错误的教育方式,当然也有可能是孩子基因天性叛逆,但那较少。

很多父亲会说:“我都是为他好啊。”

很多儿子则在心里呐喊:“我只想你接纳我的情绪,不是要你教我人生道理。”

这样的裂痕,是怎么开始的?因为父亲做错了一件事。

1. 青春期男孩为什么疏远了父亲?

1.1 权威型沟通让孩子只想逃开

根据《妈妈送给青春期儿子的枕边书》,青春期的男孩正努力从“孩子”转变为“独立个体”,他渴望思考、表达、探索。

但若父亲仍用命令式语气:“你应该这样”、“不可以那样”,就会引发孩子的本能反抗。

1.2 父爱常变成“成就压力”

许多父亲的爱,被包装成对“成绩”与“表现”的关注。

只要考不好、比赛输了,就换来一顿责备,久而久之,孩子会以为自己“不够好”,更认为父亲爱的是“成绩”,不是自己。

心理学家 Carol Dweck 的研究指出,赞美“努力”而非“结果”,更能促进孩子成长型心态与心理韧性。

1.3 情感表达缺席,留下无言的距离

心理学研究早就指出:缺乏情感回应的父爱,等同于缺席的父亲。

《最爱不过我懂你》提到:孩子在青春期前后,仍极度需要父亲的拥抱、肯定与眼神接纳,这些非语言的讯号,才是男孩心里真正渴望的。

很多父亲不擅长说爱、不习惯拥抱,只用物质来表示关心,买手机、付补习费、带出国。

青春期男孩更需要关怀和接纳,而非控制与要求。

2. 幼年时父子关系出问题的根源

2.1 缺席的父亲,难以建立信任感

幼儿期是建立安全依附的关键期。若父亲总因工作忙碌而不在场,即便物质无虞,也无法弥补心灵的空缺。

《引导青春期男孩全书》提醒:父亲不能只在管教时出现,更应在日常中陪玩、说故事、倾听,让孩子内心感受到:我可以信任你。

2.2 过度包办,阻碍独立

太多爸爸以为“照顾孩子”就是什么都帮他做好,结果孩子失去做错的机会,也无法建立自我效能感。

一旦孩子开始建立主见,过去未被允许犯错的经验,反而让亲子关系迅速转为对立。

《奶蜜盐》提到:真正的关心,是陪伴他自己完成,而不是取代他的尝试。

2.3 压抑情绪的传统价值

当孩子哭了,父亲第一句话往往是“男生不要哭”,这让孩子从小就认为:表达情绪是不被允许的。长大后,他也不再对父亲说心里话,因为你从未教会他怎么表达自己。

父亲如果不能接住孩子的情绪,就无法真正走进他的内心世界。

3. 跨年龄的父子关系改善关键

3.1 从“控制者”变成“陪跑者”

当孩子愿意问你意见,不代表他希望你帮他做决定。

请多问一句:“你希望我怎么帮你?”胜过直接说:“我觉得你应该…”

3.2 关注孩子的“内在需求”

避免将对自己的焦虑(例如:怕他失败、怕他没出息)转嫁到孩子身上

。你以为你给他的是指引,但他感受到的,可能只是压力。

孩子不是你未竟梦想的延伸,而是一个独立个体。

3.3 用行动,而不是规则维系关系

心理学研究发现:共同经验(如露营、打球、下厨)比语言教育更能促进情感连结。

当父亲愿意和孩子在“快乐的时光”里建立回忆,那些信任与安全感才会根植心底,变成关系的底气。

4. 父亲的角色不该只是为家庭赚钱的人

传统父职观念,把爸爸变成“养家的人”、“规矩的人”,但这样的定义太窄了。

很多爸爸在孩子小的时候拼命工作,只为了给孩子更好的生活,但往往忘记了:

孩子需要的是你,不是你的资源。

钱固然重要,但不是第一也不该是唯一。

《最爱不过我懂你》提到,现代父亲角色需从“供应者”转变为“参与者”。

有一位谘商师曾这样形容好父亲:“在你迷路时,不给你地图,只陪你走一段。”

结语

父亲做错了什么事?那就是忽略了孩子的感受,不愿放下管教的权威姿态,好好跟儿子聊聊。

青春期,是男孩建立“我是谁”的阶段。

他们渴望掌握自己的人生方向,但父亲常不自觉以“我是过来人”的姿态介入。

当父爱变成命令,关系就变成对抗。

《妈妈送给青春期儿子的枕边书》指出:单向灌输的谈话模式,只会让孩子更想逃。

青春期的男孩,需要的不是答案,是被当作平等个体来对待。

心理学家Carl Rogers的“非指导性治疗”强调倾听与接纳:改变,是来自被理解。

根据一项日本育儿研究指出:过度强调“成败导向”的家庭环境,会让孩子出现高焦虑与逃避型依附倾向,这会加剧他们对亲密关系的排斥。

修复关系不需要高深理论,最重要的,是把“爱”说出口。

别等孩子先开口,别等他长大。

其实他一直都在等你一句:“你最近感觉还好吗?跟爸爸聊聊好不好?”